特別寄稿

鰻喰いの品格

昼めしどき、街を歩いていると、どこからともなく漂ってくるかぐわしい匂い・・・醤油と味醂、それにうなぎの脂が混ざって炭火の上でこんがりと焼けた、あの悪魔的な匂いだ。日本人の鼻と脳髄にしっかりと刷り込まれたその強烈な匂いに惹かれ、夢遊病者のように匂いの源を探って目が泳ぐ。すると、店先で赤い渋団扇を忙しげに動かし盛大にうなぎを焼く職人の姿がある。も�うその誘惑にあらがうことは出来ない。乱暴な馬子に鼻先の口綱をひっぱり回される駄馬のように、我知らず鰻屋の暖簾をくぐってしまうのである。

うなぎをかば焼きにして食べる習慣は江戸の中期に始まった。以来300年近くかけてその食文化は磨かれ、今ではすっかり我々日本人の生活に根を下ろした。うなぎのもつ良質の脂と豊富なビタミン類がゆえに、うなぎは古くから美容と健康に良い食べ物として広く知られている。しかし今、その資源は大きく減ってしまった。このままいけば日本人が大好きなうなぎのかば焼きも、おいそれとは口に入らなくなるかもしれない。うなぎのかば焼きをこよなく愛する日本人としては、うなぎの保全についてもう少し心を配り、世界に誇るこのかけがえのない食文化を孫子の代まで伝えるのがわれわれの義務ともいえるのではないだろうか。

うなぎにも「養殖もの」と「天然もの」がある。しかし多くの人が誤解していることだが、うなぎでいう「養殖もの」とは、卵から人の手で育てたものではない。タイやヒラメなど一般の魚の養殖の場合は、親魚を人工的に成熟させ、卵を採って,その稚魚を育てる。いわゆる、完全養殖だ。がしかし、うなぎの場合、全ての養殖うなぎは天然の稚魚であるシラスウナギを河口で獲って、これに餌をやって大きくしたものだ。最近うなぎでも卵から育てる完全養殖の技術ができるにはできた。しかしまだ実験段階で、産業として成り立つほど大量に人工のシラスウナギを作ることができない。この夢の技術が完成し、天然のシラスウナギに頼らない、うなぎの完全養殖が実用化されるまで、われわれは天然のうなぎ資源を大切に利用し、かばやきの食文化を楽しみつつ、これを後世に伝えて行かなくてはならない。

そこで提案だが、「ハレの日に、養殖もののニホンウナギを大切にいただく」ようにしてはどうだろうか。うなぎでありさえすれば、何処からきた、何うなぎだろうが頓着なく、毎日安いうなぎを大量に食べることのみ望むのは慎みたい。何か特別のハレの日にこそ、厳選された極上の養殖うなぎを食べるようにしてはいかがだろう。一匹でも多く天然の親うなぎをマリアナの産卵場に帰し、次世代を少しでも多く残せるようにしてやるために、なるべく天然うなぎには手を付けないようにしたい。養殖ものだって味は天然ものに決して引けを取らないからだ。うなぎを食べる時には、その謎の生態や資源の減少にも少し思いを馳せ、襟を正してかば焼きをじっくりと味わう。これが、真にうなぎ好きなわれわれ日本人の品格というものだ。

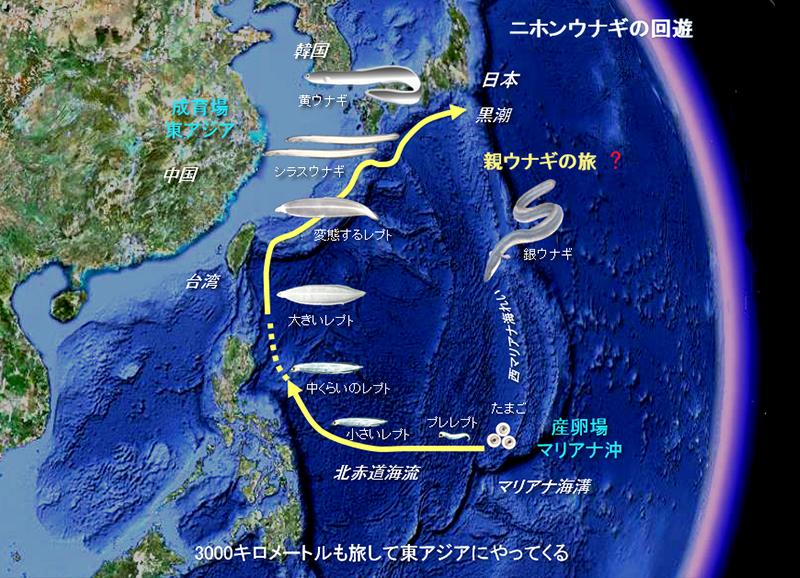

ニホンウナギの産卵場と回遊経路。西マリアナ海嶺南端の海山域で生まれたニホンウナギは,レプトセファルスからシラスウナギへと発育し、北赤道海流と黒潮を乗り継いで東アジアにやってくる。台湾、中国、韓国、日本の川で5〜10年前後成長した黄ウナギは、やがて銀ウナギに変態し、マリアナ沖の産卵場を目指して産卵回遊の旅に出る。しかしその回遊ルートはまだよくわかっていない。

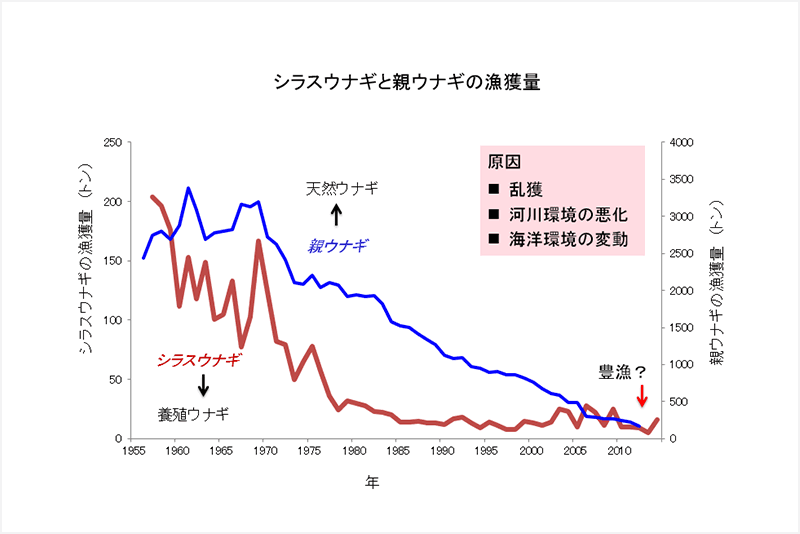

シラスウナギと親ウナギの漁獲量の変化。共に1960年代の生産量に比べて激減した。その主な原因は、乱獲、河川環境の悪化、そして海洋環境の変化であると考えられる。海洋環境についてはなかなか人間の手の及びにくい部分であるが、乱獲と河川環境は我々の努力次第で十分改善しうる。